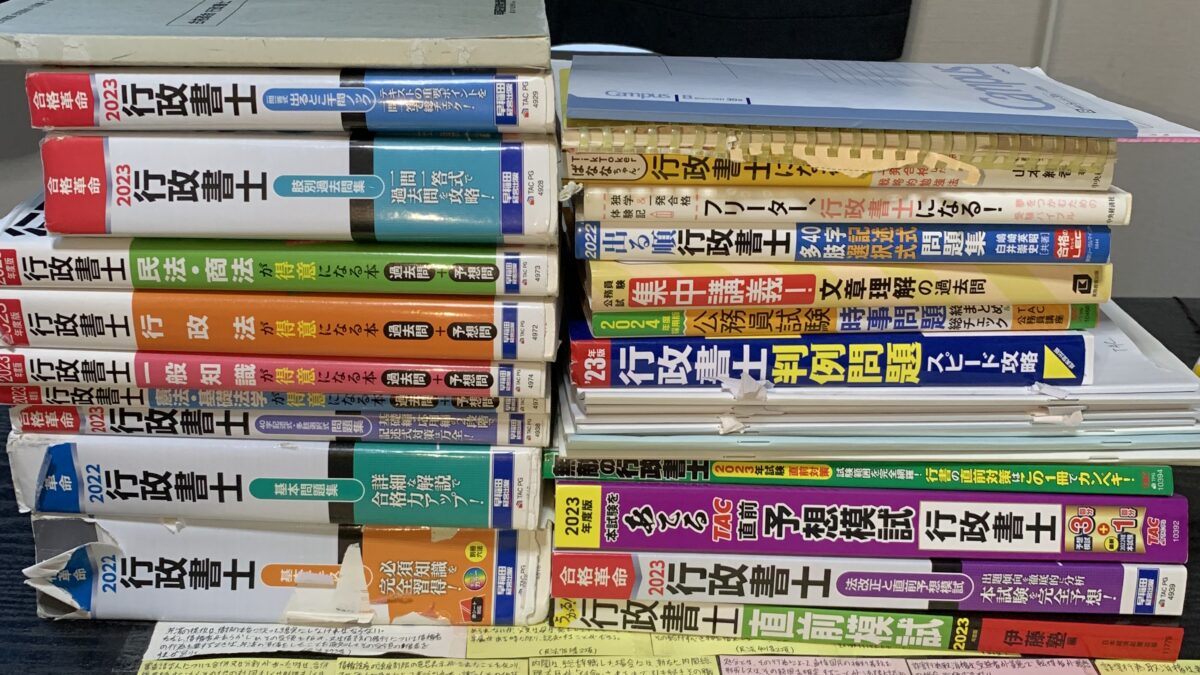

※写真は私が使っていたテキストと問題集の全てです。

私は高卒かつ法知識0でしたが、独学で行政書士試験に一発合格しました。

そんな経験則から、こうすれば独学一発で行政書士試験に合格できるという私の持論を書いていきたいと思います。

行政書士試験は戦略が命

私は行政書士試験に挑むと決めたとき、まず行政書士試験の合格基準と、各科目の配点を確認しました。

でないと戦略が立てられないからです。

行政書士試験の合格基準は以下。

1.法令等科目:244点満点中122点以上(50%以上)

2.基礎知識科目:56点満点中24点以上(40%以上)

3.試験全体:300点満点中180点以上(60%以上)

法令科目で122点以上取り、かつ一般知識の足切りを突破し、合計得点が180点以上なら合格です。

次に配点。

行政書士試験は、憲法、民法、商法、行政法、基礎法学、そして一般知識という6科目からなります。

配点は以下のとおり。

| 科目名 | 5肢択一式(1問4点) | 多肢選択式(1問8点) | 記述式(1問20点) | 配点 |

| 憲法 | 5問 | 1問 | 28点 | |

| 行政法 | 19問 | 2問 | 1問 | 112点 |

| 民法 | 9問 | 2問 | 76点 | |

| 商法 | 5問 | 20点 | ||

| 基礎法学 | 2問 | 8点 | ||

| 基礎知識 | 14問 | 56点 | ||

| 合計 | 54問 | 3問 | 3問 | 300点 |

これらの配点を見ると、自ずと取るべき戦略が絞られてきます。

記述式は合格点の3分の1

行政書士試験の合格点は180点。

そう考えたときに、記述は1問20点で3問あるので合計60点。

記述だけで実に合格点の3分の1を占めることになります。

なので、記述が一番大事。

私は市販の記述式の問題集を片っ端から回し、さらに5肢択一式の問題を解くとき、記述ならどう回答するかを考えながら問題を解いていました。今思えばこの思考法が記述に強くなるキーだったと思います。

記述に力を入れた甲斐あり、私は記述だけで52点を獲得。択一式の点数が悪かったので、ほぼ記述式のおかげで受かったようなものです。

記述式の勉強をするときに常に意識しておいてほしいのが、記述式は難しい問題が出ないということです。

過去問を見ればわかるとおり、記述式は全て基礎的なことを問われています。

言い回しが難しくても、問われている内容は基礎の基礎。なので、基礎知識があり、読解力があり、それらを文章化する能力があれば、問題を解くのは簡単なのです。

私も最初は記述に苦手意識を持っていましたが、過去問を解けば解くほど、「問題自体はシンプルだよな」と感じ、苦手意識はなくなり模試でも記述で高得点を取れるようになりました。

民法をマスターすれば記述で点が取れる

記述式の問題は3問中2問が民法なので、民法をしっかり勉強しておけば記述での得点につながります。

民法の条文は1000条をゆうに超えるので、これを全て覚えるのはとても大変ですが、全ての条文を覚える必要は一切なし。

私が知る限り、行政書士試験を何度受験しても受からない人ほど、民法の条文全てを覚えようとします。

例えば、親族や相続の分野。親族・相続分野は確かに出題はされますが、出題数は少ないので、基礎だけ学習していれば十分。過去数十年で一度だけ出たような論点を頑張って覚えるのは無意味です。

そんなことよりも、総則、物権、債権を徹底的に学習してください。

私自身やたら登場人物が多い民法が苦手でしたが、行政書士試験を攻略する鍵は記述だと思っていたので、徹底的に民法を学習しました。

その甲斐あり、本試験では民法9問中8問正解。

全ての条文を覚えずとも、基礎を学べばほぼ満点に近い点数が取れるのです。

行政法に力を入れるのは当たり前

行政法を制する者は行政書士試験を制すると言われるくらい行政法は大事です。

なんせ配点が112点と圧倒的。

おそらくどの本でも行政法の重要性を説いているでしょうから、ここでは特に特筆して語ることはありませんが、強いて言うなら地方自治法にのめり込むのは無意味です。

地方自治法は、出題数が少ない上に条文数が多いので効率が悪いからです。

商法は捨て

人によって意見が分かれるかもしれませんが、私は商法は完全に捨てました。

配点が20点なので、得点源になり得ないからです。なので、私は商法は基礎だけ学習してあとは過去問を少し回しただけです(なのになぜか3問正解してましたが)。

憲法は全条文暗記は当たり前

憲法は全ての法律の基礎なので、勉強しておくと今後のためにもなります。

憲法の条文は全て暗記がマストです。大変と思うかもですが、103条しかないので意外にすぐ覚えられます。

ただ、憲法は条文問題はあれど、判例問題も多いので、条文だけ暗記していればOKというものではありません。

そもそも憲法自体ちゃんと学ぼうと思うと、めちゃくちゃ深く難しい分野なので、憲法の勉強にあまりのめり込みすぎるのはよくありません。

やはりメインは行政法と民法ですからね。

実際、私が受験した令和5年度の試験は憲法の問題が鬼難しくて、私は6問全て外しました。

一度も勉強したことがない判例問題が2~3問出てきて、正直試験冒頭から心が折れました。

多肢選択式でなんとか点が取れたから良かったですが、ここでも落としてたら合格できていなかったかもしれません。

一つ言えるのは、そもそも難問は合否に関係ないので、頑張って解こうとして時間を浪費するのは得策ではないということ。

なので、憲法で一度も学習したことがないような激ムズ判例問題が出てきたらスルーし、条文問題などの確実に点を取れる問題に集中しましょう。試験時間は有限なので。

基礎知識(一般知識)

基礎知識(以前は一般知識)は時事ネタが出てきたりするので、問題の予想がとても難しいです。

その上、足切りがあるので捨てることもできません。

ではどうするか。まず、文章理解が3問出ますが、これは全てクリアするのはマストです。

文章理解だけは、他の問題と違い、問題の解き方を知っていれば確実に点が取れる稀有な問題です。

なので、文章理解は確実に得点源にしましょう。

そして政治経済社会。

これが難しいです。

予想模試などで勉強した一般知識の問題は一切出てこなくて、非常に困惑した記憶です。

ただ、よく問題を読めばわかりますが、明らかにサービス問題もあります。

例えば、私が受験した令和5年度は、「テロ対策について、妥当ではない選択肢はどれ?」、という問題で、「2022年7月8日に奈良県で発生した安倍晋三・元首相銃撃事件をきっかけとして、内閣府に「テロ対策庁」が設置された。」という選択肢がありました。

普通にニュースを見ていれば、当該銃撃事件を契機にテロ対策庁が設置されたなどという報道は聞いたことがあるはずないので、瞬時に間違った回答だとわかります。

記述は足切りポイントになる科目なので、あまりに難しくしすぎて受験生からクレームがくるとまずいので、よく読めば上記のような簡単に解けるサービス問題がいくつもあります。

記述の過去問を回すとよくわかりますが、試験を作ってる側の配慮を感じる問題が多数あります。なので、必要以上に怖がることはないです。

情報通信・個人情報保護は、対策ができるので、得点源にするためにしっかり学習しておきましょう。私は勉強したにもかかわらず間違えまくりましたが。

文章理解で3問、情報通信・個人情報保護で2問、政治経済で最低1問取れば、とりあえず足切りは突破できます。

基礎法学

配点がわずか8問。対策しようがないのでどうでもいいです。ちなみに私は2問とも間違えました。

【まとめ】何をやるかではなく何を捨てるか

行政書士試験に何度も落ちてる人、ほぼ全てに共通しているのは、捨てれないことです。

あれもやるこれもやるで基礎を疎かにし常に合格を逃します。

行政書士試験は、憲法、民法、商法、行政法、基礎法学、基礎知識と、範囲が広いので、ついつい全てを余すことなく覚えようとしてしまいますが無意味です。

行政書士試験はそんな完璧な人間を求めておらず、あくまで基礎をしっかり身につけている人が受かる作りになっています。

だから私は捨てるとこはあっさり捨てています。

最たる例は商法で、難しいわりに得点がわずか20点しかないので、効率が悪いと考え秒で捨てました。

地方自治法も捨てました。条文数が多い上に出題数が少ないので同じく効率が悪いからです。

基礎法学に関してはテキストを数回読んだだけで、それ以降ほぼ勉強していないです。

商法、地方自治法、基礎法学の勉強に腐心するなら、記述式の問題を一つでも多く解いた方がはるかにいいです。

明確な戦略を持って捨てるとこはきっぱり捨てて、重要な部分だけに集中して勉強すれば必ず一発合格できます。

何度受験しても受からない人は、無駄なことを勉強しているからです。

無駄な科目を捨て、記述などの配点が高い科目に集中すべきです。

受験生仲間は意味なし

X(旧Twitter)では、行政書士受験生界隈というものがあります。

私も受験生時代にその存在は知っていましたが、一切関わらなかったし、彼ら彼女たちからフォローされてもフォローバックは絶対にしませんでした。

なぜなら、受験生同士でつるんだところで百害あって一利なしだからです。

彼ら彼女たちは、「今日はこれだけ勉強頑張った!」とアピールしたり、めちゃくちゃ書き込まれた六法の写真をアップしたりして、お互いに「すごいですね!」と誉めそやす関係値を築いています。

そんなアピールで承認欲求を満たしている暇があったら、1問でも多く過去問を解いた方がいいです。

勉強頑張ってますアピールを仲間同士で行うと、「自分は頑張ってる!」という気になりますが、受験は自分との戦いなので、そんな生ぬるい環境で手軽に称賛を得るのはむしろ毒。

勉強は孤独にやるのが一番です。

私は試験1ヶ月前にはXをアンインストールして、勉強に集中しました。SNSの雑音は受験には邪魔にしかなりません。

まあ、私のように絶対一発で合格したいわけじゃないなら、受験生同士の薄っぺらい絆を楽しめばいいと思いますが。

最後は執念

精神論になりますが、結局最後は執念です。

執念深い人が最後は勝ちます。

私が受験生時代に愛読していた、「フリーター、行政書士になる!」では、著者は週1回だけ勉強をしない日を設定していたそうです。

毎日勉強していては疲れるので、リフレッシュも兼ねて行政書士のことを一切考えない日を作っていたのでしょう。

しかし、私はとてもじゃないですが勉強しない日を作る気にはなれませんでした。

私は高校に入ってやっとアルファベットを覚えたホームラン級のアホであり、他の人の倍頑張らないと成果を出せないと思ったからです。

アホが休みを取るなど100億万年早い。1日でも休みを取ったら、他の受験生に遅れを取る。そう考えたら休みを取る余裕など一切ありませんでした。

なので、私はどれだけ忙しくても最低1日1時間は勉強しようと決め、2023年の1月1日から試験日前日の11月11日まで、勉強をしなかった日は1日たりともありません。

多くは語りませんが、私は人生がボロボロすぎたので、何がなんでも行政書士試験に受かって人生変えたいと思っていました。

そうした執念が勉強の原動力であり、一発合格の一助になったのだと思います。

私でも合格できたのだから、みなさんなら絶対に合格できます。

とにかく行政書士試験に大事なのは戦略。行政書士試験の配点バランスを確認し、取捨選択をしてください。そして最後は執念。

本記事が行政書士受験生の力になれば、望外の喜びです。